(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部に関連してです。私の事件の全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を、また裁判については私の弁護団長である平裕介弁護士の意見陳述を先にお読みください。)

4月24日に私の裁判(共産党不当解雇裁判)の第2回口頭弁論が開かれます。午前10時から東京地裁709号法廷です。多くの方のご参加をお待ちしています。

その翌日(4月25日)に、「共産党」を考えるつどいが午後6時半から東京の日比谷図書文化館(大ホール)で開かれます。私も参加しようと思います。

この「つどい」にはいろんな方がいろんな思いで参加されることになると思いますが、私は「ハラスメントという暴力を共産党幹部がふるうのはやめさせなければならない」という思いで参加します(それだけではありませんが)。

すでに書いていますが、党幹部が私に対して行なったパワー・ハラスメントは次のようなものです。

この中に「民青のメンバーと行っていた自主的な資本論学習会への出席などを禁止されました」という記述があります。これは厚労省のパワハラでいうところの「人間関係の切り離し」そのものです。私の訴状のp.22にも書いてあります。

この件について少し書いておきます。

もともと資本論学習会は、ある青年向けの学習会の講師を務めた後に、日本民主青年同盟(共産党を相談相手にしている青年組織)のメンバーから声をかけられたことがきっかけでした。

「神谷さん、私たち、マルクスの『資本論』を勉強をしたいんですが、神谷さんにぜひ来てもらえませんか」

私は喜んで応じました。わざわざ声をかけてくれるのです。こんな嬉しいことがあるでしょうか!? 当時すでに新日本出版社から新版の『資本論』が出されていて、共産党としても学習を推奨していましたし(この学習は党大会での決定事項になりました)、何よりも私自身がもう一度読み直したいという意欲があったからです。

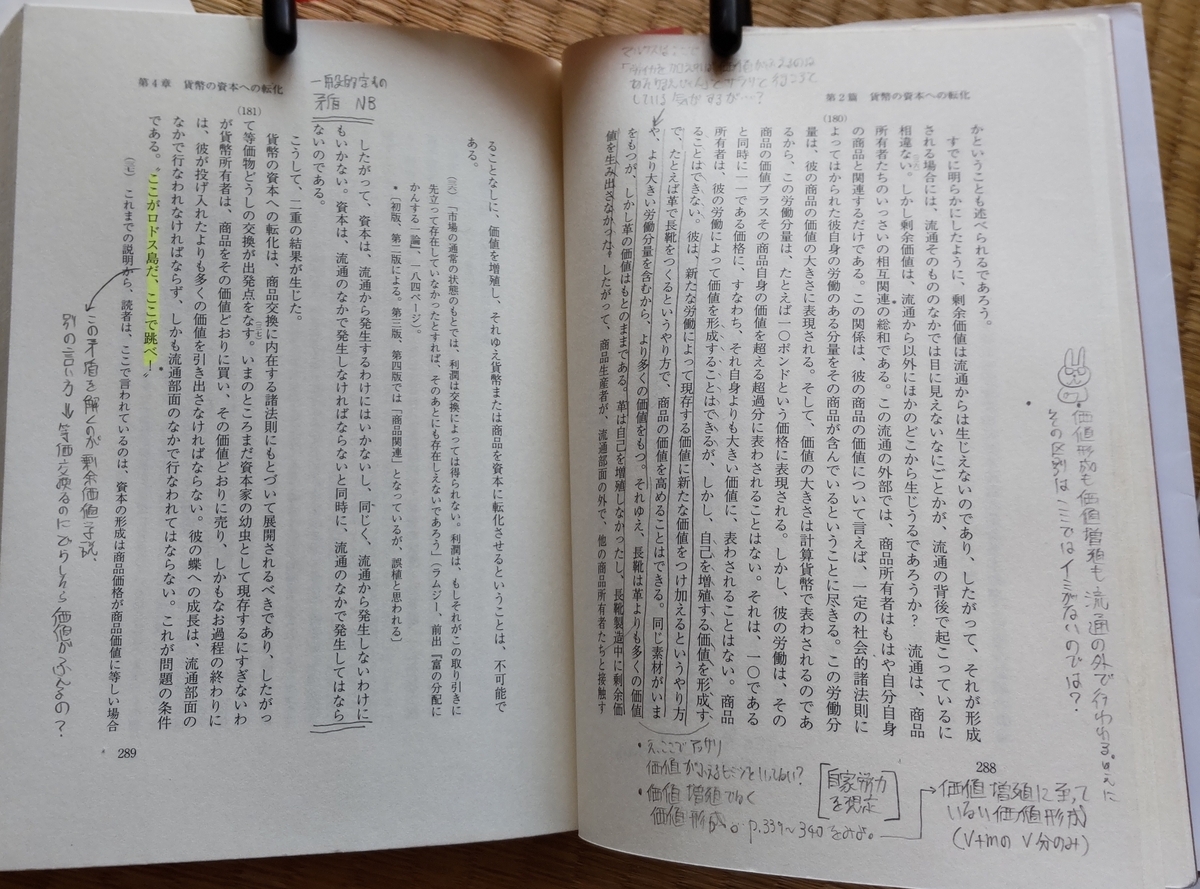

私以外は一度も読んだことがないという人たちばかりでしたから(通読はもちろん、手に取ったことさえない人もいた)、本文をみんなで1段落か2段落くらいを読み合わせ、わからないところを出し合うという、なんとも気の長い学習会になりました。

初めは、私を入れて3人だけだったのですが、「私も参加させてほしい」とどんどんふくれあがり、最終的には10人近くになりました。参加している人は、私以外は全員20〜30歳でした。

私は「第1章だけでも終わることができたらいいですね」と言ってきたのですが、第1章、第2章、第3章…と終え、ついに第一分冊を読みきりました。

休みの日に車でみんなで合宿に行って、合宿に行く途中のサービスエリアやパーキングエリアで読み合わせたり、宿について夜まで学習したりしました。噂を聞いた高齢の党員が宿代を補助してくれたりしたのです。

私は本当にびっくりしました。今の若い人たちってこんなに向学心があるんだ! と思ったのです。だんだん来なくなってしまうのではないか、とか、結局開かれなくなるのではないか、と心配していたのですが、脱落者もなくどんどん進んでいくのです。

『ヒカルの碁』という囲碁のマンガがあります。あの中で、若い棋士たちが何泊もして勉強会を熱心にやる描写が出てきますけど、あれを思い出し、胸が熱くなりました。

もちろん、理解の程度は様々です。こういう学習会にありがちなことですが、長い時間をかけて一つの章を読んでいるうちに、結局その章で何が言いたかったのか、忘れてしまうことがあります。また、マルクスの細かい、回りくどい言い回しや、ペダンティックな比喩にとらわれすぎて、その章で言いたかったことの大きな柱を見失ってしまうこともままあることです。

そこで、土肥誠『面白いほどよくわかるマルクスの資本論』を使って、章が終わるごとに振り返りをしました。この本は一種のレジュメになっていて、単独ではわかりにくいし、不正確な記述もあるのですが、とにかく「この章には結局こういうことが書いてあった」と短くまとめて答えられるようになります。

不破哲三『「資本論」全三部を読む』も使いました。あ、もちろん志位和夫『新・綱領教室』の中にある『資本論』関係の記述もよく参考資料として使いましたよ!(笑)

また、参加者のほとんどは党員だったので、分派活動とみなされないように、「資本論の学習を一致点にしたサークルです」ということは党幹部にもきちんと知らせていました。のちにこれがアダになったのですが、実際に分派活動に類するようなことは一切やっていませんし、さすがに全員を分派活動の罪でしょっぴくわけにいかなかったのでしょう、そういうデッチ上げはされませんでした。

本当にみんな熱心に学びました。学習会に来られない人がいましたが、その場合は「補講」のような形で、個別に読み合わせをして、決して遅れないようにカバーし合いました。それを「嫌だ」という人は誰もおらず、本当に、ひたすら熱心にみんな参加して学んでいたのです。

学習会は2年ほど続き、第1部の第4篇「相対的剰余価値の生産」まで到達しました。新版でいうと第3分冊の終わりです。

そして2023年6月。

その時に、私はありもしない「規約違反」の容疑で、不当な権利制限をかけられることになったのです。

規約違反の容疑をかけられた党員に、党機関は調査をするために党員としての権利について制限をかけることができます。

第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。

規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。

この「第五条の党員の権利」とはなんでしょうか。

党規約「第五条」には次のようにその権利が列挙されています。

第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。

(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。

(二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。

(三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。

(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。

(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。

(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。

(七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。

(八) 党の内部問題は、党内で解決する。

(九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。

(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。

義務と権利が混在して書かれていますが、権利にあたるものは、(三)選挙、(四)討論・提案、(六)批判・意見、(十)弁明だとわかります。(十)は調査審議が終わった後のことになり制限できないはずですから実際には(三)(四)(六)だけです。

この中に、一般的な党の会議の出席、職員としての職務の遂行、事務所の移転作業の協力などは含まれていないことは一目瞭然です。

ましてや党とは関係のない自主的な学習会への参加などを禁止したり制限したりする根拠はどこにもないことがわかると思います。

事実、2023年6月21日に党県常任委員会が最初に決定した権利制限の中身は次のようなものに限定されていました。下記はその常任委員会決定の抜粋引用です。

〔神谷は〕党規約に違反する規律違反について、深く自己批判すること、県委員会総会の議論を公表したブログを削除すること、これに応じた場合は、自己批判を踏まえて処分の指導要請を中央に提起する。できない場合党規約48条に基づいて権利制限をした上で、調査することになる。その場合、常任委員会で権利制限を決定し、規約に基づく調査を進める。

①常任委員会への参加はできなくなる。県委員会総会への参加はできなくなる。

②自治体部長の任務は継続できなくなる。

③市議団事務局長の任務は継続できなくなる。事務局員の任務を続けることは可能。

これは異論を持つメンバーを指導部から外すものではない。規律違反について、調査・審議の対象となった党員の権利を党規約48条に基づいて制限するものである。

そもそも①〜③でさえも、権利制限に該当するとは言えないものです。会議に参加はできるけど「党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案すること」や「党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判すること」ができなくなるだけですから、会議への参加そのものを禁じることはできません。

さらに、仕事を全部取り上げ、職場への出入りを禁じること、事務所の引越しの手伝いを禁じること、自主的な学習会への参加を禁じることは、後から追加されましたが、それらは完全に「権利制限」からは逸脱したもので、まさに「過小な要求」「人間関係の切り離し」をするためだけの「いじめ」と言われても仕方のないものでした。

特に、若い人たちと行なっていた『資本論』学習会への参加の禁止はひどいものでした。

2023年8月に「権利制限」の一つとして、学習会への参加禁止が加えられました。私は抗議しましたが、全く取り合おうとしません。「私的な学習会を禁じるどんな権限があるんですか」という私の問いかけに対しても県副委員長は何も答えず、「伝えましたからね」とだけ言って電話を切りました。

その参加を禁じる、一体どんな合理的理由があるというのでしょうか。

例えば私が出ているPTAの会合への参加を、党幹部は禁じることができるでしょうか。できないことは明白です。PTAの会合への参加は党員の権利ではないからです。

『資本論』学習会は党としての学習会ではありません。そのように位置付けられたことは一度もないのです。事実、私が前述のように分派にならないように報告しても党幹部は全く無視していました。神谷ごときが世代的継承の取り組みをしているなどと考えるのは忌々しいと思ったのでしょうか、それはよくわかりません。

ところが、禁止の通達をした際に、「神谷は党から派遣されている講師だから」と言い出したのです! 一度もそんなことを命じられたこともないし、合宿に行くための費用を出してくれたこともないし、会議で話題にされた覚えもありません。百歩譲って私が講師だったとしても、そのような活動は第5条にはリストアップされておらず、「党員の権利」として制限することはできないはずです。

「党の分裂が大衆団体の正常な発展を破壊した経験にたって、内部問題を党外にもちださず、党内で解決する」(『日本共産党の百年』)にある通り、これは党幹部による内部問題の外部への「もちだし」そのものであり、50年問題の教訓から何も学んでない、党幹部自身の規約違反行為です。

そもそも私に『資本論』の学習会参加を禁じた県常任委員会は、『資本論』すら通読したことがない人がほとんどでした。青年たちの向学心のかけらも見られない老境の大人たち。そういう人が一体どんな顔で学習会を禁止するんでしょうかね。特定の学問を禁止するという行為、しかも自分が学んだことすらない本を読まないようにさせる行為がどれほど恥ずかしいことなのか、そしてどれほど恐ろしいことなのか、よく考えてみるといいでしょう。

昔、文化大革命のときに、紅衛兵が毛語録を掲げながら、吊るし上げる学者を指して「この男は、マルクスというブルジョア学者の本を研究していた!」と“罪状”を読み上げたというそんな話を思い出しました。

のちに福岡県の民青同盟の代表者会議をめぐって事件が起きますが、その両サイドの当事者がこの『資本論』学習会に出ていたことからもわかるように、学習会と無関係に事件は起きました。私自身がそうした事件を主導したとか関与したということは1ミリもありません。そもそも私は長いこと、その事件の全容を知らなかったのです。

“神谷が青年を組織し、操って、民青で騒動を起こしている”——そういうシナリオを書こうとして躍起になった人たちが党幹部の中にもいるようですが(実際に青年たちの中には私と温泉に合宿に行った際に何を話したか白状しろと迫られた人たちがいます)、根も葉も無い話であったため、党幹部といえどもそのようなデッチ上げはついにできなかったのです。

民青の代表者会議で青年たちが会場で配ったビラを見て「フーン、このビラは神谷が作るビラに実によく似てるな!」などと言った党県役員もいたようです。その話を聞いた時、私はどんなビラなのか見たことさえなかったというのに! KGVD体質もここに極まれり、と言ったところでしょうか。

その後行う予定だった、県委員会総会での私の処分決定(結局総会は中止になりましたが)で、青年たちに私に対して「処分反対」の投票を行わせないようにする「人間関係の切り離し」そのものだった可能性が濃厚です。

もしくは私のプライベートな学習会への介入(厚生労働省のいう6類型のうち「個の侵害」)であるともいえます。

そのような党幹部の妄想の産物が私への学習会の禁止というパワハラ——「人間関係の切り離し」、あるいは私生活侵害である「個の侵害」だったのです。

私へのパワハラもさることながら、もっとも被害を受けたのは、当の青年たちです。

あれだけ一生懸命意欲に燃えてやっていた学習会を、党幹部みずから、ていねいに、徹底的に潰して回ったのです。党幹部は「世代的継承は死活問題」と焦って叫んでいるようですが、なんのことはない、自分自身がその「世代的継承」を打ち壊し、「死活問題」にしてしまっているのです。

パワハラは暴力である、と党幹部自身が述べています。

共産党幹部によるパワハラという暴力をやめさせる——そのことを求めるだけでも4月25日の集会は大きな意義があると思います。

そして、ハラスメントは「個別の、よくわかっていない人が起こす偶発的事件」ではなく構造的・組織的な問題です。特に今日本共産党幹部が各地で引き起こしているのはこのような問題の可能性が高い。この問題についても論じていこうと思います。