私には高校生の娘がいますが、ものすごい量の勉強をしている…というかさせられていると感じます。

先日も学校推奨の模試を受けに行って、土日が潰れていました。

文学史のテストがあるというので、クイズ形式で出題するという手伝いを娘にしましたが、本人はそこに出てくる小説をほぼ一冊も読んでいないし、各派(白樺派とか新感覚派とか)の内容もまともに理解していないものをこんなに大量に覚えさせることにどんな意味があるんじゃ…と思いながら出題をしました。

毎日毎日こんな調子ですから、何かあって心がボキッと折れれば、もうついていけなくなるだろうなと思います。いや、娘に限らず、同じ学校の生徒たちは。

実際「同じクラスに学校に来なくなった子や退学した子はいるの?」と聞くと「いるよ」と言います。

こんなに環境が異常なのに、学校に行けなくなると、それがその子の「病理」としてのみ扱われ、その病理へのケアだけが政治の舞台でも取り上げられがちです。カウンセラーの配置とかそういう話です。もちろんそれはそれで当事者には切実で、大事なことではありますが、そもそもこの環境おかしくね? という問い直しを、政治がやってくれなくれば、誰もやってくれません。

そういう気持ちの保護者にとって、今回共産党が出した「不登校についての提言」はとてもいいものだと素直に感じました。

教育行政のゆがみをただすという大きな問題提起

まず、何よりも、不登校を生み出すような教育行政のゆがみをただすことを、2本ある大きな柱のうちの一つにすえていることです。

そのトップに「“忙しすぎる学校”を生み出した学習指導要領を見直す」をあげ、

学校で子どもにあったカリキュラムに変更できるよう、学習指導要領は弾力的に運用し、標準以上の「授業時数確保」を求めた文科省通知(2003年)も撤回すべきです。次期学習指導要領(2030年実施予定)を、学習内容を精選し授業時数をへらし、現場の創意工夫を大幅に認める方向で、抜本的に見直します。

としているのは、現役の高校生の保護者たる私の実感によく合うものです。

子どもが受ける傷についてていねいに論じている

もう一つは、不登校は非常に大きく言えば環境の異常によって子どもにもたらされているものだという視点がしっかりしているので、冒頭で、不登校をめぐって子どもが受ける傷についてかなりていねいに論じているのが印象的でした。

子どもには何より生きる権利があります。学校は憲法が保障する子どもの学び成長する権利のためのものですが、行けば具合の悪くなるような学校に行く義務はありません。

心が折れた状態の子どもが、家など安心できる環境でゆっくり過ごすことも当然です。子どもには休息の権利があります(子どもの権利条約)。その中で子どもは「ありのままの自分で大丈夫」と自己肯定感をはぐくみ、やがて自発的に動きだします。具体的にどうするかを子ども自身が決めることも、子どもの権利です。

同時に、個々のケースは、必ずしも政治・社会の環境からストレートに来ているものではないことも考慮して、そこもていねいに、本人の心の回復をゆっくりと待つ姿勢を貫いています。

子どもは「不登校を認められる・理解される」ことがいちばんうれしかったと言います(当事者ニーズ全国調査)。逆に、「学校に来ないと将来困る」といった対応は子どもを追いつめかねません。

そこから、学習支援を中心にする現在の教育行政のゆがみを批判しているのも、納得できるところであり、また、保護者たる自分もいかにも陥りがちなところをただしてくれているように思います。

『かがみの孤城』を思い出す

不登校を扱った辻村深月『かがみの孤城』を最近小説で読みました(映画やマンガはすでに見ていましたが)。

ここで主人公のこころが体験することや、大人からの言葉がいちいち胸に刺さります。

例えば冒頭に不登校になったこころはフリースクールに一緒に行くと母親と約束したにもかかわらず、お腹が痛くなっていけなくなってしまいます。そうすると母親は途端に不機嫌になるのです。

ホットミルクとトーストを用意していたお母さんが、こころの声を聞いて、露骨に表情をなくした。黙った。

こころを見ない。

まるでこころの声が聞こえなかったように俯いて、湯気を立てるマグカップを食卓に運ぶ。そのまま、うんざりしたような声が、「痛いって、どういうふうに?」と聞いた。(p.15)

母親はこころの理解者になってくれる存在なのですが、そんな彼女でもこうなってしまう。こういう気持ちの動きは、保護者として痛いほどよくわかってしまいます。「母(父)とというものは要するに一人の不完全な女(男)の事なんだ」というよしながふみの言葉を思い出します。

本当にお腹が痛いのに、それに苛立ってしまうわけです。

ひいては、行きたくないと言っている子どもに苛立ってしまう。

あるいは、家族で餃子を夕食に囲むシーン。懐かしそうに、母親が、こころが小さかった頃、餃子の皮しか食べなかった思い出を語ります。ふだんはこころが学校に行かないことを「どうするんだ」と不機嫌に問い詰める父親も「覚えてる、覚えてる。中味を出して捨てるから、それ全部俺が食べたんだよな」と愉快そうに語ります。

こころはそのことを何十回も聞かされている。

「覚えていない」

そっけなく答える。こんなに食べられないって言っているのに、お母さんはいつもこころのお茶碗にごはんを多く盛りすぎる。

この人たちは、私にいつまでも、餃子の皮しか食べない子どもでいて欲しかったんだろうか。

——今みたいに学校に行けない子になる、前のままで。(p.38)

期待される子どもになれなかった重圧を感じるこのシーンに、同じ親として胸が痛みます。これもいかにも自分もやってしまいそうな視線です。そして、茶碗のごはんの量の言及は、目の前の子どもを見てくれていないこころの悲鳴を表しています。

土曜日に買い物に行こうと両親が誘いますが、こころは断ります。

悲しみとも怒りともつかない——あるいは、その両方を含んだような顔つき、二人で顔を見合わせて、それから、その日はお父さんの方に、「どうするんだ」と聞かれた。

「休みでも家から出ないなんて、そんなことでこれからどうするんだ」

わからなかった。

こころも知りたかった。(p.112)

このままで将来この子はどうなるんだという焦りから父親の投げかける無神経な言葉も私は理解できてしまうのです。

他方で、そんなことを言われても、当の子ども自身がそんなことはわからないし、どうなってしまうのかこっちが知りたいという不安を抱えてもがいているわけです。

同時に、『かがみの孤城』の中で、主人公・こころの最もよき理解者となるフリースクールの喜多嶋先生の描かれ方は、不登校をする子どものサバイバルにとって、そうした理解者の存在がいかに重要かを教えてくれます。

「だって、こころちゃんは毎日、闘っているでしょう?」

こころは声もなく、息を吸い込んだ。喜多嶋先生の顔は、何か特別に微笑んでいたり、同情を浮かべていたり、という——こころが思う、“いい大人”の大袈裟な感じがまるでなかった。

闘っている——、という言葉を、どういう意味で喜多嶋先生が使ったのか、わからなかった。けれど、聞いた瞬間に、胸の一番柔らかい部分が熱く、締めつけられるようになる。苦しいからじゃない。嬉しいからだ。(p.211)

その意味で例えばスクールカウンセラーやフリースクールのスタッフの存在はやはり貴重ではありますが、学校の教師を含め、その一人ひとりに専門性があり、よき理解者であることが本当に大事なのだという気持ちにもさせられます(そして私たち親も)。

ブレイディみかこ『両手にトカレフ』で共同食堂のゾーイの存在がやはり主人公のミアにとってかけがえのないものとして描かれます。

しかし、『両手にトカレフ』ではゾーイの存在が貴重であるがゆえにそこに依存することの限界も描かれます。あくまでそうした存在は、個別の子どもが生き残るための応急措置としての存在なのですが、やはり社会全体が変わらなければいけないのだと感じます。

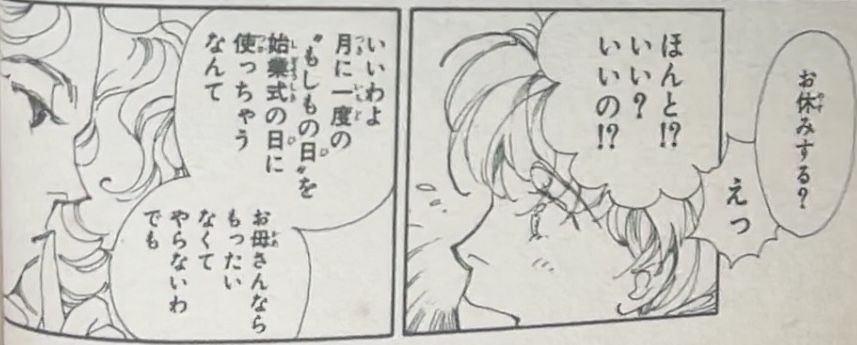

私も小学生の頃から娘が「学校に行きたくない」といったとき「もしもの日」という「家庭内休暇制度」をつくって、休ませるようにしてきました。これは吉野朔実の『ぼくだけが知っている』の中で出てくるやり方です。今でもこれを続けています。

今回の提言は中身だけではありません。山添拓さんや吉良よし子さんの会見によれば、この提言を作るにあたって共産党の政策スタッフは1年もの間、当事者や現場の人、専門家から話を聞かれたということで頭の下がる思いです。まさにザ・共産党ですね。記者会見では党の地区委員会の人もこうした問題で悩んでいるという話も出てきました。政策の製作プロセスにも共産党らしい良さが発揮されています。

もちろん中身の批判はあっていいと思います。議論が広がるきっかけなのですから。

いずれにしてもこうした提言の角度で、共産党の議員が全国の自治体で活動するし、また、議論が広がればいいなと素直に思いました。